- Accueil

- LA FAMILLE PEIROTES

- LES PEIROTES D'ALSACE

LES PEIROTES D'ALSACE

LES PEIROTES D'ALSACE

Par Guy Peirotes le 7 février 2012 maj le 19 décembre 2015

Barthélémy PEYROTTES en s’installant en Alsace voit donc progressivement son nom perdre son « y » transformé en « i » et perdre un « t » sur les deux car en Alsace on prononce « peir » et non « peillr » et on ne « chante pas sur la terminaison finale. Ceci donne donc progressivement le nom de « PEIROTES » transmis à sa descendance, du moins à ma branche, car d’autres branches ont vu le nom transformé en PEYROT, PEYROTH, PEROTES comme nous allons le voir. Les curés tenant les registres de naissance et de baptême n’étaient, semble-t-il, pas très rigoureux ou pas très instruits !

Il épouse Marie Madeleine STUDER le 6 Nivôse An VI (soit le 26 décembre 1797) à Soultz-Sous-Forêts, environ un an après le siège de Kehl où il fut blessé. Son acte de mariage (Réf : AD Soultz-Sous-Forêts, M, An VI, 4 E 474/6 page 4/13) le présente comme ancien volontaire de la République faisant partie du 10ème Bataillon d’Infanterie Légère ayant le grade de Caporal.

Un enfant nait, Michel PEYROT (sic) d’après son acte de naissance (Réf : AD Soultz-Sous-Forêts, N, An IX, 4 E 474/1 page 5/24) le 5 Brumaire An IX (27 octobre 1800, mais sa mère meurt après lui avoir donné naissance.

Ce Michel PEYROT se marie avec Catherine SCHUNDER le 18 septembre 1827. Ils ont deux enfants; Michel (bis) PEYROT né le 13 juillet1829 à Lauterbourg puis une fille Marie-Anne PEYROT, le 19 décembre 1831 née à Salmbach. Catherine SCHUNDER meurt deux mois après.

Michel se remarie le 22 mai 1832 à Marie Salomé WEISS. Six enfants naitront de ce mariage :

>Frédéric- né le 21 avril 1833 à Salmbach. On trouve dans les AD de Pfetterhouse (Haut-Rhin) l’acte de décès de ce Frédéric le 5 février 1855 à l’Hôpital militaire de Constantinople, décédé par suite de dysenterie alors qu’il était Caporal au 26ème Régiment d’Infanterie de Ligne , 1er Bataillon, 5ème compagnie immatriculé sous le numéro 4160 lors de la Guerre de Crimée.

>Caroline née en 1834 à Lauterbourg

>Elizabeth et Joséphine (sœurs jumelles) née en 1835 à Lauterbourg

>Joséphine en 1837 à Lauterbourg

>Charles en 1840 à Lauterbourg.

A la mort de sa deuxième épouse, Michel PEYROT épouse en 3ème noces Louise MECHLER en 1851 à Pfetterhouse (Haut Rhin). A nouveau 6 enfants naissent de ce mariage –tous à Pfetterhouse- entre 1852 et 1858, dont 2 fils : Gustave Louis et François Eugène …. Michel PEYROT est répertorié comme brigadier des douanes à Lauterbourg de 1829 à 1843 puis comme receveur des douanes à Pfetterhouse en 1852. Il décède à Guevenheim (68) en 1871.

Barthélémy, après le décès de Marie Madeleine, va se consoler avec sa sœur Marie Eve qu’il épouse à Soultz-Sous-Forêts le 20 janvier 1801 et 7 mois plus tard nait le premier fils –Joseph PEYROTT- le 27 août 1801 qui mourra en 1821 sans descendance. Ensuite naitront 4 enfants : Philippe PEYROTH en 1805 à Retschwiller, Madeleine PEROTES en 1809 à Soultz, Jacques PEIROTES en 1811 à Soultz et Martin PEROTES en 1814 à Altenstadt. Ces pérégrinations correspondent aux vicissitudes de la vie de douanier, métier qu’il exerça grâce à son expérience militaire. On trouve, dans le recensement du 18 juin 1836 à Altenstadt, Barthélémy vivant avec son fils Jacques, soldat au 34ème de ligne et sa fille Madeleine mariée à Gaspard OHLEYER et leurs deux enfants Elizabeth et Philippe.

On trouve encore dans le recensement d’Altenstad effectué un peu plus tard Barthélémy vivant avec la famille de sa fille Madeleine PEROTES (sic) et de son gendre Gaspard OHLEYER ; il meurt à Altenstadt le 1 août 1853.

Il est intéressant de noter les différentes orthographes du patronyme, fonction du lieu où les naissances des enfants ont été déclarées et du curé ou de l’employé de mairie ayant transcrit ces naissances. C’est ainsi qu’à partir de Barthélémy PEYROTTES, plusieurs branches sont nées, créant des familles qui s’appellent aujourd’hui : PEIROTES (ma branche), PEYROT, PEYROTH, PEROTES.

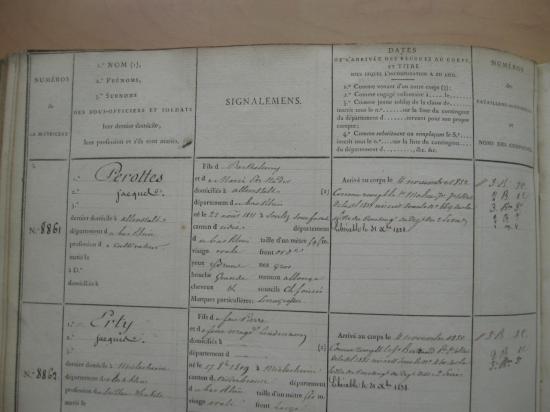

Jacques PEIROTES -mon arrière – arrière- grand père- est donc né le 22 août 1811 à Soultz-sous-Forêts. Grâce aux relevés du recensement d’Altenstadt de 1836 le citant comme soldat au 34ème Régiment d’Infanterie de Ligne, nous avons pu retrouver aux Archives Militaires de Vincennes un certain nombre de renseignements sur lui.

Il figure dans ce registre (Réf. 34YC1544 9ème volume ) avec le numéro matricule 8861 sous le nom de Jacques PEROTTES (sic)*, domicilié à Altenstadt ,fils de Barthélémy et Marie Eve STUDER , cultivateur de profession, mesurant

Il est arrivé au corps le 4 novembre 1832 comme remplaçant le Sr Mahu Jean Jne soldat de la classe 1831 inscrit sous le numéro 669 sur la liste du Contingent du Département des Deux Sèvres.

Il est affecté successivement au 3ème Bataillon à la 3ème Compagnie, puis au 2ème Bataillon à la 1ère Compagnie, puis au 3ème Bataillon à la 3ème Compagnie, ensuite au 2ème Bataillon à la 3ère Compagnie et enfin au 1er Bataillon 4ème Compagnie.

Il commence comme simple fusilier, puis passe caporal le 1er mai 1835, il passe ensuite chez les Voltigeurs toujours comme Caporal le 1er octobre 1835, puis Sergent le 16 décembre 1836. Il est libéré du service actif le 31 décembre 1838.

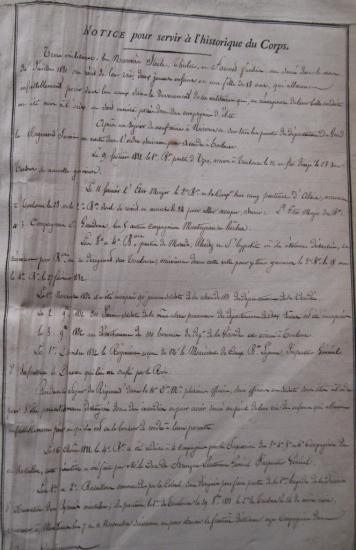

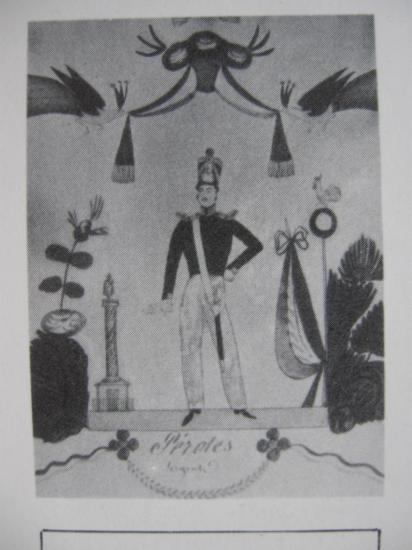

Dans le registre du Régiment figure une « Notice pour servir à l’historique du corps » que nous joignons ci-dessous accompagnée d’un dessin du soldat Jacques Perottes en soldat de la Monarchie de Juillet. On apprend dans la notice que le 1 novembre 1832 ont été incorporés au régiment 90 jeunes soldats de la classe 1831 du département de la Vendée, puis 1832, le 2 novembre, 200 jeunes soldats de la même classe provenant du Département des Deux Sèvres. Jacques PEROTTES a donc remplacé un de ces soldats en signant son engagement pour 6 ans. Le remplacement, qui était courant à l’époque, permettait à des jeunes de familles aisées ayant tiré au sort un mauvais numéro, de se faire remplacer moyennant finances par un pauvre. La famille Barthélémy ne devait en effet pas rouler sur l’or !

*N.B. On trouve encore des orthographes diverses pour Jacques : le patronyme ne se fixe vraiment en PEIROTES qu’à partir de ses enfants.

Jacques Peirotes en soldat Louis-Philippe

Jacques, grâce à son expérience militaire et à son grade va pouvoir devenir douanier. Il est affecté à ses débuts à la douane de Niederrödern , ils se marie en 1840 à Salmbach avec Reine NOLD, famille établie depuis bien longtemps dans ce village ; il sera ensuite affecté à Mothern de 1841 à au moins 1845 avant d'être affecté à Scheibenhard où on le recense en 1851. Il s’établit à Salmbach entre 1862 et 1866 : on le trouve en effet dans le Recensement de 1866 de ce village (page 19/23 des archives numérisées) alors qu’il ne figure pas dans celui de 1861. Il est recensé comme chef de famille vivant avec Reine NOLD sa femme, son fils de 23 ans Michel et sa fille de 18 ans Caroline. Jacques meurt le 22 juin 1878 à Salmbach. C’est donc à partir de lui que la famille Peirotes devient Salmbachoise.

Cinq enfants naitront de ce mariage : Charlotte (Caroline) en 1841 à Salmbach qui mourra en 1843 à Mothern, puis Michel Charles né en 1843 à Mothern, Jacques en 1845 à Mothern, Caroline en 1848 et enfin Charles en 1851 à Scheibenhard. Jacques, le frère de Michel Charles, aura deux enfants dont Jacques Laurent né en 1869 qui deviendra célèbre à Strasbourg et à qui nous consacrerons un chapitre ultérieurement.

Michel Charles PEIROTES–mon arrière grand-père est né le 2 octobre 1843. Il épouse le 13 août 1869 à Salmbach Caroline JOOS née à Bischwiller le 10 mai 1850. Trois enfants naitront de cette union tous à Salmbach: Charles François en 1871, François Joseph en 1874 qui meurt âgé de 7 mois, puis un autre François Joseph en 1875 qui devient ecclésiastique et mourra pour la France le 28 mai 1918 à Terdeghem (59).

Michel Charles est menuisier à Salmbach ; il y meurt le 16 juillet 1905. Quant à mon arrière grand-mère elle meurt le 14 novembre 1939 aux Grands Chezeaux (87) où elle est réfugiée pendant la guerre.

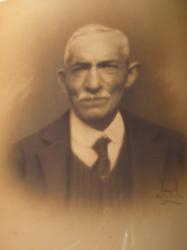

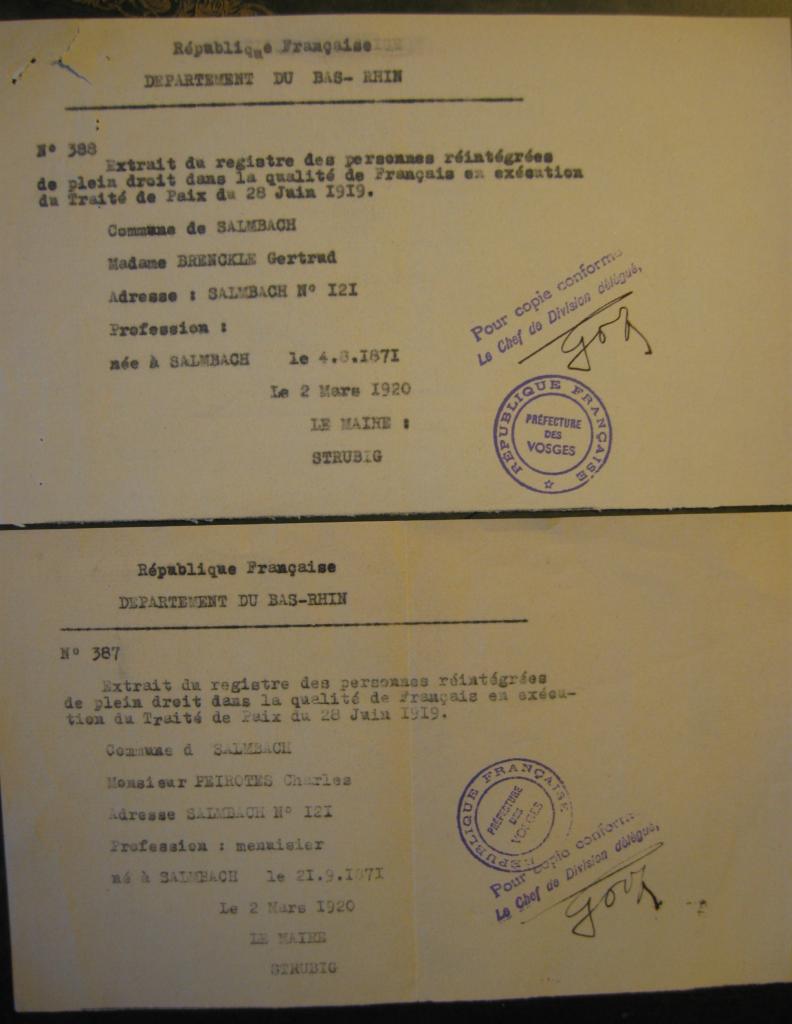

Charles François PEIROTES- mon grand-père - est né le 21 septembre 1871. Il reprend la menuiserie de son père et cultive quelques champs. Il épouse le 13 mai 1895 Catherine, dite Gertrude, BRENCKLE (qu’on appelait dans la famille « la Mutter ») née le 6 août 1871 à Salmbach. Il meurt le 30 août 1941 à Epinal ; ses cendres ne furent transférées à Salmbach que vers les années 1950, ma grand-mère meurt à Salmbach le 1 mars 1953.

Charles François Catherine dite Gertrude

De cette union naitront 8 enfants :

Philomène en 1896

Joseph Charles en 1897

Marie en 1898

Joseph en 1900

Aloÿse en 1902

Alphons en 1905

Marcel en 1910

Robert en 1914 qui ne vécut que 3 mois.

On trouve la famille dans les recensements de population de Salmbach :

En 1866, voir ci-dessus

En 1880 (page 136/241) à l’adresse : 125, Holtzgasse (rue du Bois) Peirotes Michel Charles, Joos Caroline, Peirotes Charles François et Peirotes François Joseph.

En 1885 (page 129/226) à l’adresse 17, Holzgasse la même famille qu’en 1880 et (page 132/226) à l’adresse 124, Holtzgasse Peirotes Charles ( le frère cadet de Michel Charles ) avec sa femme Marie Anne Carl et leurs deux fils Guillaume et Michel.

La maison familiale de ma branche (Michel Charles)- qui comportait la maison, une grange et l'atelier de menuiserie- se trouvait à la limite du village à coté de la gare de la voie ferrée qui reliait Lauterbourg à Wissembourg, ligne créée en 1900 et désaffectée en 1947. La maison a été vendue vers 1955 et détruite par les nouveaux propriétaires pour en construire une plus grande: à ce jour la grange et l'atelier sont toujours là.

Marcel PEIROTES –mon père- est né en 1910 à Salmbach. Petit dernier d’une famille nombreuse et pauvre, il démarre sa scolarisation dans une Alsace allemande. Il ne commencera à parler Français qu’à partir de huit ans quand l’Alsace redeviendra française. A l’adolescence, il a la chance d’être « repéré » par son instituteur comme élève à fort potentiel et celui-ci convainc ses parents de lui faire faire l’Ecole Normale d’Obernai pour devenir Instituteur. Mon père nous racontera par la suite que pour cacher son accent alsacien il se forçait alors à imiter l’accent du sud. Retour aux origines de la famille sans le savoir ! Il sort en juillet 1930 de l’Ecole Normale et enseigne comme instituteur de 1930 à 1932 à Schirrhein. Muté à sa demande à Reichstett, il y enseigne de 1932 à 1934 et y fait connaissance de la famille Schaeffer propriétaire de l’auberge « A l’Etoile » où il prend ses repas. Il y remarque Germaine Schaeffer qu’il épousera quelques années plus tard.

Tout en enseignant, pendant ses quatre ans il suit des cours à la Faculté de Strasbourg et obtient les certificats de Physique-Chimie-Histoire Naturelle et Mathématiques Générales.

J’ai retrouvé dans les archives familiales il y quelques années une quantité de grandes feuilles de bristol, recouvertes de toutes les formules et équations à connaître dans toutes ces disciplines, dont mon père avait tapissé les murs de sa chambre d’instituteur pour s’en imprégner !

Sursitaire, il fait les E.O.R. puis son service militaire en 1935 dans l’aviation comme sous-lieutenant et obtient son Brevet Militaire d’Observateur d’avion sur Potez 1925. Cet avion -dont un exemplaire se trouve encore au musée de l’air et de l’espace du Bourget- était un avion de reconnaissance ou de surveillance, construit à environ 4000 exemplaires, moteur Lorraine de 12 cylindres en W qui développait 450 cv. C’était un biplan de 14 m d’envergure et de 9,4 m de longueur, poids à vide 1400 kg et maxi 2 500 kg qui allait jusqu’à 220 km/h avec un rayon de 500 km, servi par un équipage de 2 personnes (un pilote et un observateur).

Marcel Peirotes pendant son service militaire comme sous-lieutenant en 1935

Après son service militaire, il reprend ses fonctions d’instituteur à Fegersheim tout en préparant le concours de l’Inspection du Travail avec l’Ecole d’Administration Nationale.

Il épouse le 1 juin 1936 Germaine Schaeffer à Fegersheim.

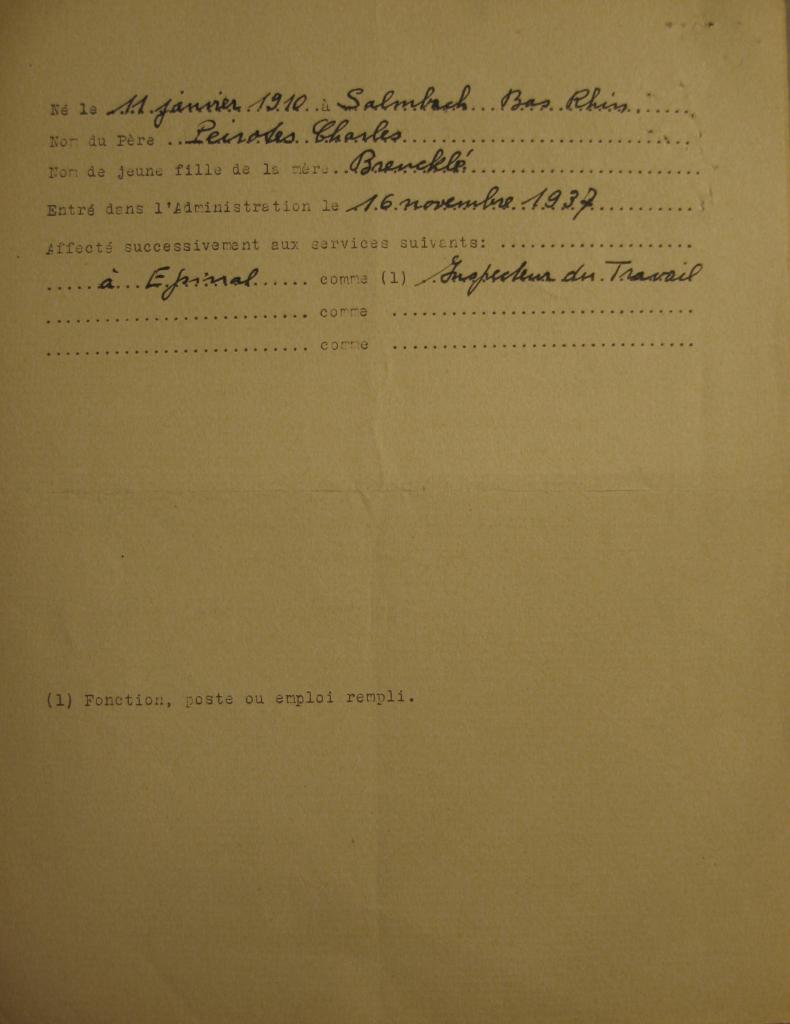

Muté à Hoenheim pour la rentrée de 1936, il y exerce encore un an avant d’être nommé Inspecteur du Travail à Epinal en novembre 1937, après sa réussite au concours. Il y exerce cette fonction jusqu’au 31 octobre 1945. Il habitait avec sa famille 35, rue des Soupirs à Epinal.

Rappelé à l’activité militaire le 1er septembre 1939 comme Lieutenant de réserve, il est affecté à la Compagnie de Combustibles Liquides et dirigé sur Pau pour être mis en affectation spéciale au titre du Ministère du Travail. Il est démobilisé le 25 juin 1940.

Mon père a toujours été très discret sur ses activités pendant la guerre et en particulier sur son rôle dans la Résistance. J’ai toutefois retrouvé dans les archives familiales après son décès les informations qui suivent.

Du 1 avril 1943 au 22 septembre 1944 (date de la libération d’Epinal) il s’est engagé dans les F.F.C.(Forces Françaises Combattantes) de la Résistance en qualité d’Agent P1 au réseau NAP (Noyautage des Administrations Publiques) des Vosges. Sa mission était de documenter les établissements travaillant pour l’occupant, d’aider et de camoufler les déserteurs de l’armée allemande d’origine alsacienne et lorraine, de renseigner sur les intentions de l’occupant en matière de poursuite des réfractaires au STO, de fournir des faux papiers pour la résistance. En outre grâce à ses relations, il accueillait et « plaçait » des expulsés lorrains, des déserteurs lorrains de l’armée allemande et des personnes traquées par la Gestapo. Recherché par cette dernière en Mai 1944, il dût se retirer à la campagne pendant 1 mois. Il fut arrêté pendant 24 heures par la Gestapo mais, faute de preuves et grâce aux interventions des Autorités d’Epinal, il pût se faire relâcher.

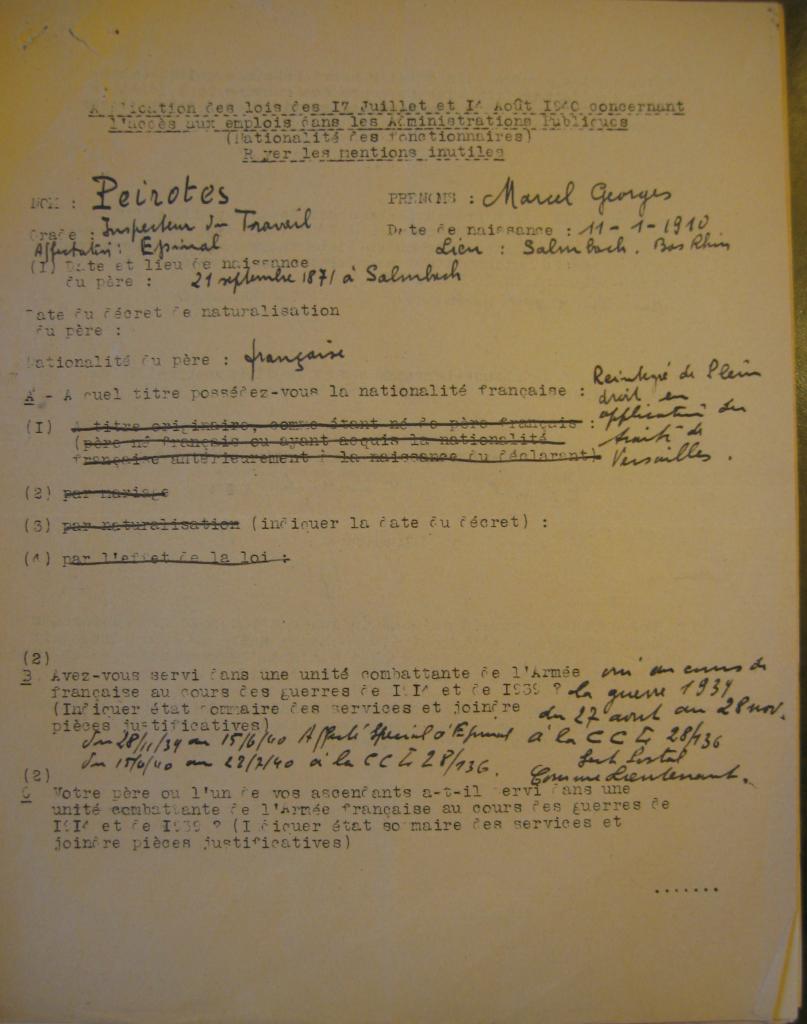

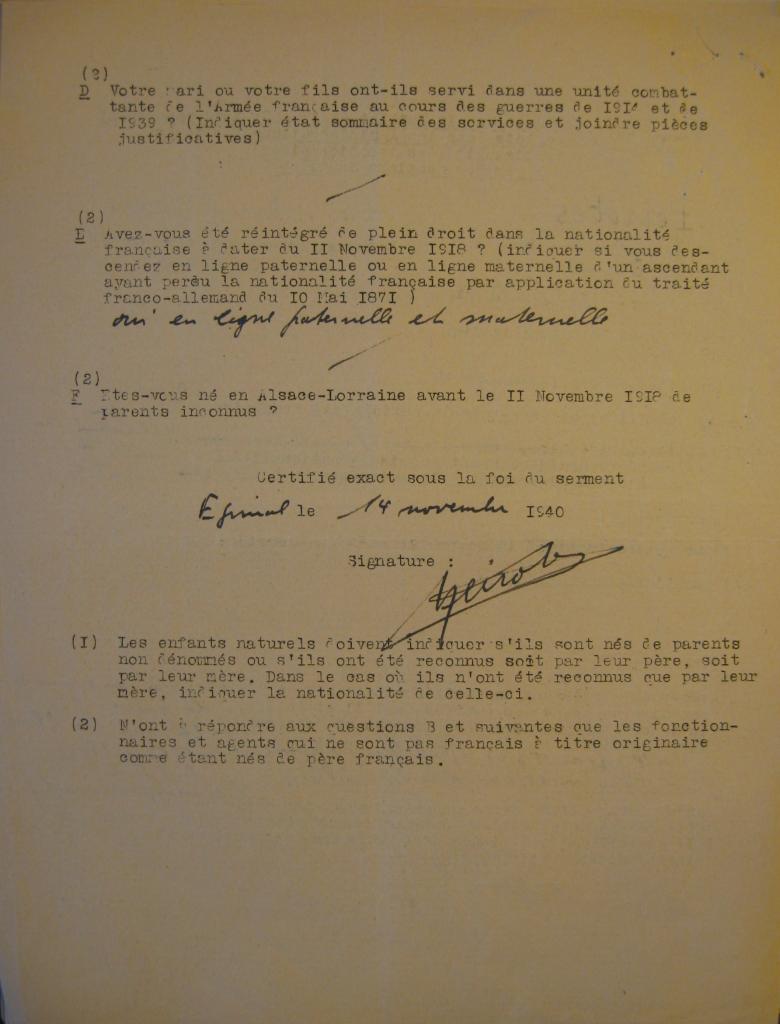

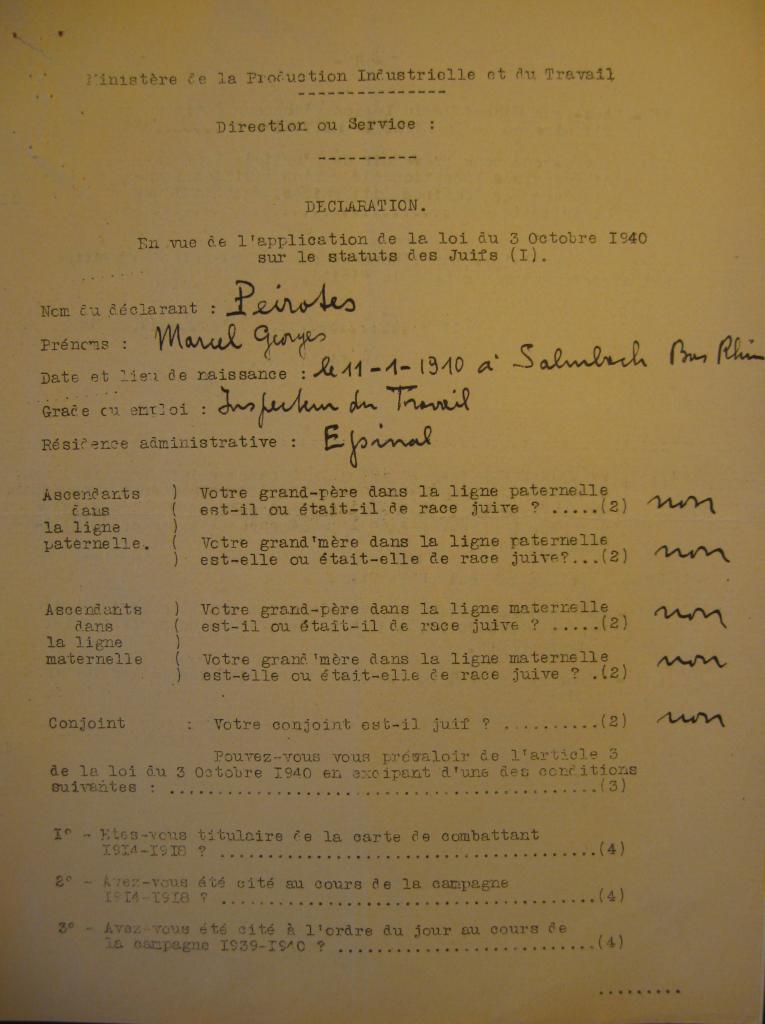

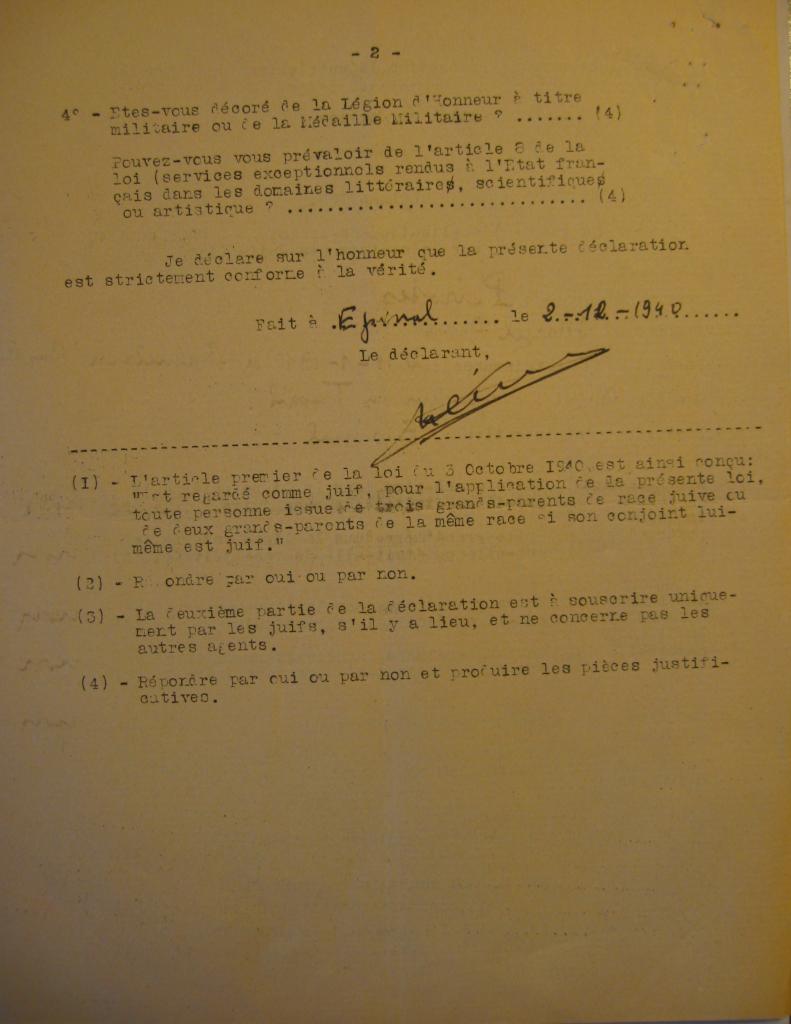

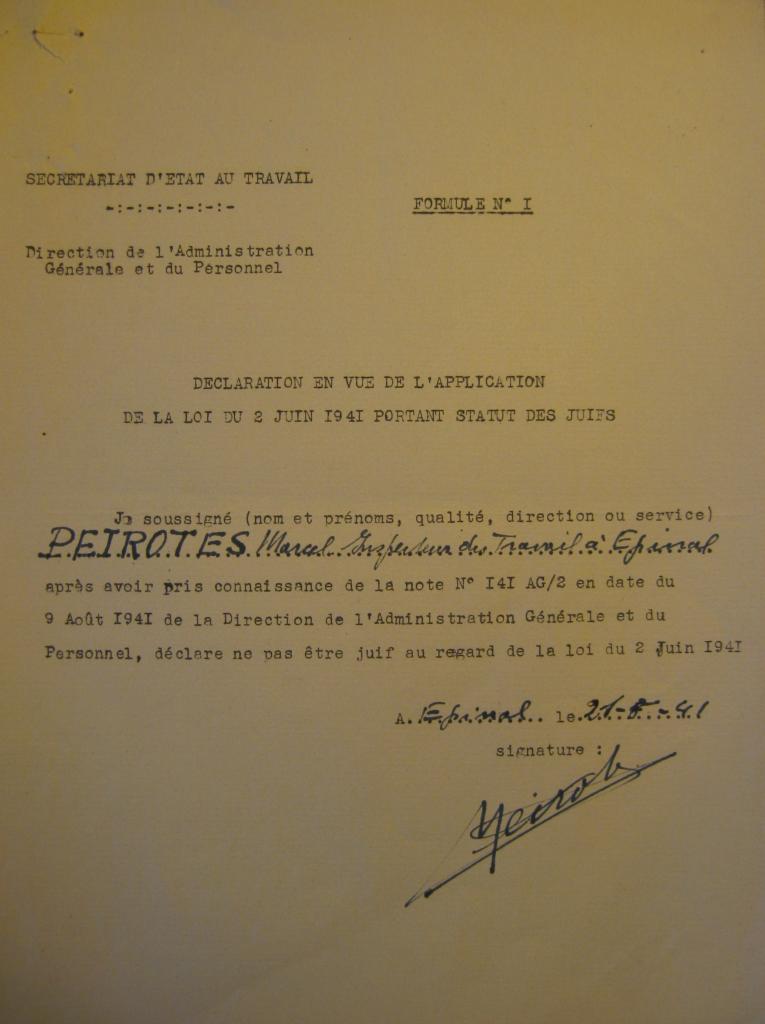

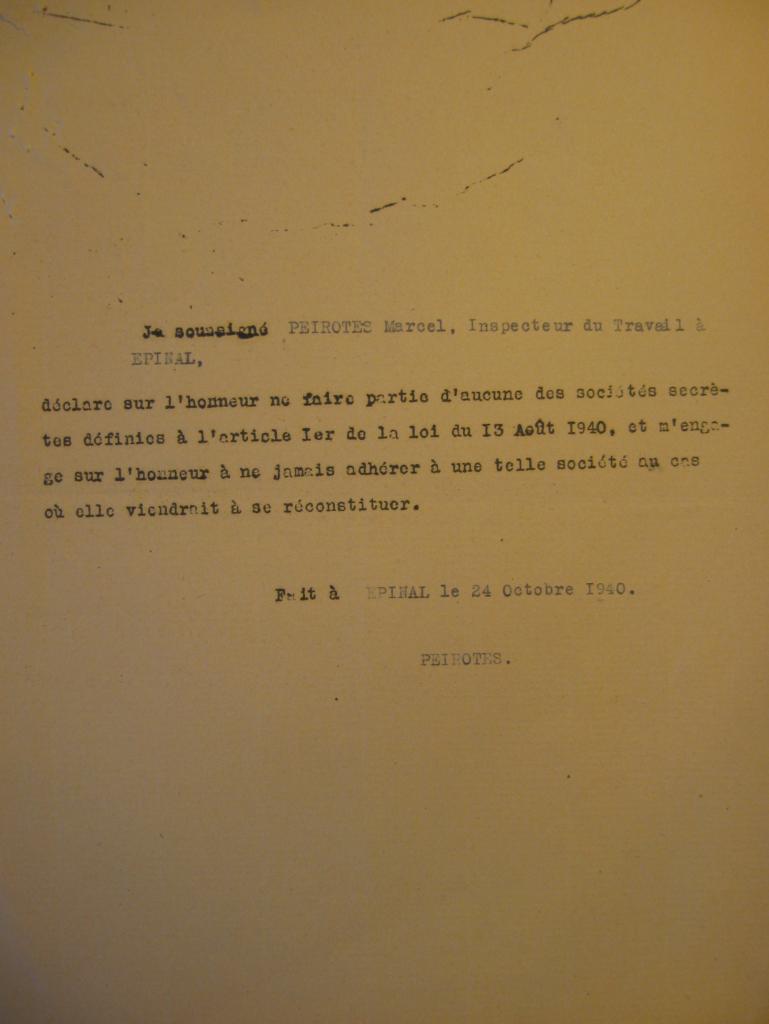

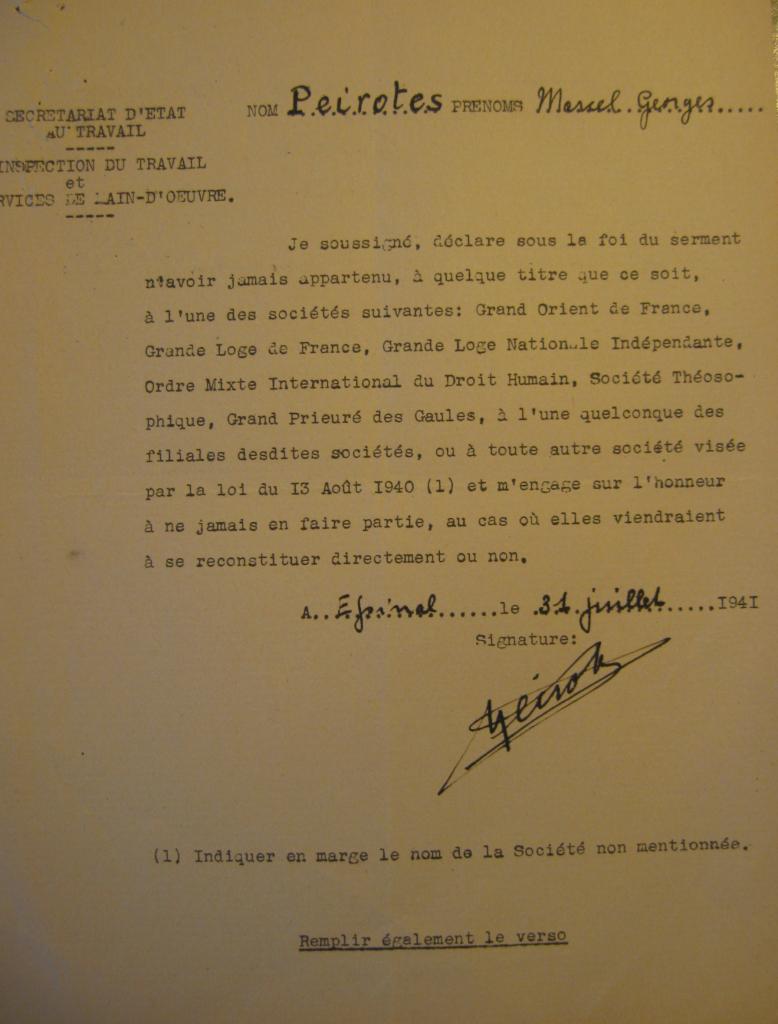

Par ailleurs j’ai retrouvé un ensemble de documents qu’il a dû signer dans le cadre des lois pétainistes anti-juives pour pouvoir continuer à exercer son métier de fonctionnaire à partir de 1940 ainsi que des déclarations sur l’honneur de non appartenance à des sociétés secrètes, en particulier maçonniques . Ces documents sont sans doute des pièces historiques rares qui méritent d’être jointes à ce chapitre (voir ci-dessous en annexe).

Après une mission de six mois à Bar-le-Duc à partir de novembre 1945 en tant que Directeur Départemental du Travail intérim, il est affecté à Belfort le 1er avril 1946 comme Directeur Départemental du Travail pour le Territoire de Belfort et la Haute- Saône. Il exercera cette fonction jusqu’en 1961, habitant pendant longtemps 14, rue Gambetta, puis 22bis, rue de la République.

Il est ensuite nommé à Paris où il exercera pendant un an la fonction de Directeur Départemental pour le secteur Seine-Sud, jusqu’à sa nomination en octobre 1962 en tant que Directeur Régional du Travail de la Région Alsace. En poste à Strasbourg, il exercera cette fonction jusqu’à sa retraite en 1975. Pendant cette période, la famille vivait à Reichstett, le village natal de Germaine Peirotes née Schaeffer, où elle avait fait construire une maison 1, rue de Savoie.

Nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en 1956, puis Officier en 1973, en reconnaissance de son rôle de Médiateur lors de grèves très longues et très dures de l’Alsthom, il était également Officier de l’Ordre National du Mérite. Il décéda en 1989 à Reichstett. Germaine, son épouse, y décéda en 1999.

La famille Peirotes en vacances à Venise devant la Basilique Saint-Marc en 1953 ? avec dans les bras de son maître la petite chienne mascotte de la famille.

Le berceau de la famille Peirotes d’Alsace, Salmbach et la Lauter

Il a été écrit dans un chapitre précédent que Barthélemy Peyrottes, blessé à Kehl en 1796, quitte l'armée et se marie à Soultz où il se fixe et créé une famille avec successivement Marie Madeleine STUDER puis Marie Eve sa sœur. De par son métier de douanier il est affecté dans la région à divers postes de surveillance et habite ainsi successivement dans plusieurs villages où ses enfants naissent. Ceux-ci, exerçant également le métier de douanier, auront également des affectations dans d'autres villages de la région où ils se marieront . De ce fait les Peirotes essaiment dans plusieurs villages plus ou moins frontaliers de l'Allemagne et donnent naissance à des enfants qui sont enregistrés selon l'humeur ou l'instruction du chargé de l'état civil sous des légères variantes du patronyme Peirotes.

Avec Jacques -fils de Barthélémy-, qui se marie avec Reine NOLD descendante d’une famille historique de Salmbach débute donc à Salmbach l'histoire de ma branche des Peirotes qui y restera jusqu’au départ de mon père qui partira pour faire ses études dans la région de Strasbourg.

Salmbach a donc eu une grande importance pour nous et mérite un petit développement.

Un livre "Salmbach l'héritage de deux cultures" a été écrit sur ce village (cf.la bibliographie) mais comme il est très difficile à trouver, je vais en tirer quelques faits saillants ci-dessous.

Le village, créé vers l'an 1000 devient une possession du Chapitre de Spire en 1046 et le restera jusqu'en 1680 date à laquelle la région serat réunie à la France. Il est situé entre Wissembourg et Lauterbourg aux confins de l 'Alsace du Nord à quelques centaines de mètres de la Lauter qui marque la frontière avec l'Allemagne. Si on regarde une carte de la France, il est figuré par un point dans le saillant à l'extrême Nord Est de la France. Certains disent que Salmbach provient de "Salm", le saumon et "bach" le ruisseau. Peut-être la Lauter avait-elle à l'époque des saumons? En 1652 -après la guerre de Trente ans- les 25 habitants du village prêtent serment à l'Evêque de Spire: on trouve dans la liste un certain Wendel KREPPER qui figure dans mon arbre du coté de ma grand-mère BRENKLE.

Salmbach et tous les petits villages aux alentour, dont un certain nombre cités dans la présente généalogie, ont été témoins d'innombrables guerres ou conflits du fait de sa position géographique de marche de la France. On peut citer en particulier, depuis sa création, la révolte des paysans en 1525 contre l'Eglise et la noblesse, la guerre de Trente ans (1610/1648) avec les exactions des Suédois, la guerre de succession d'Espagne (1707/1714) entre l'Autriche et la France, les guerres de la révolution de 1789 et en particulier l'invasion de l'Alsace par les Autrichiens en 1793, la guerre de 1870 avec entre autres les batailles de Froeshwiller, Woerth, Reichshoffen, suivies de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Salmbach devient donc un village allemand de 1871à 1918. Enfin la déclaration de la guerre par la France et l'Angleterre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 et l'installation des soldats dans les ouvrages de la Ligne Maginot le 2 septembre fut précédée le 1er septembre (suite à l'invasion de la Pologne) d'une évacuation forcée sous 2 heures des habitants de toutes les communes frontalières d'Alsace Lorraine faisant partie de la zone rouge de la Ligne Maginot.

Pour Salmbach les habitants durent ainsi laisser la place aux soldats qui s'installèrent dans leurs maisons et fortifièrent le village en support de la Ligne Maginot. Les animaux domestiques furent lâchés en pleine nature et tous les habitants durent partir en colonnes de voitures tirées par les chevaux pour arriver à Altenheim d'où un train les emporta vers Limoges d'où ils partirent pour être installés "Aux Grands Chézeaux" (Haute-Vienne). Ils durent rester là pendant un an (ou plus pour certains) jusqu'à ce que la "drôle de guerre" se termine en mai 1940 et que l'armistice soit signé le 22 juin. Cet épisode des réfugiés de la guerre de 40 explique que Salmbach comporte une rue des Grands-Chézeaux et que les Grands-Chézeaux comportent une Place de Salmbach. Il faut noter par ailleurs que 67000 Alsaciens furent évacués et accueillis comme réfugiés en Haute-Vienne.

Suite à l'armistice l'Alsace est annexée et les Alsaciens encouragés par les Nazis à rentrer chez eux. A leur retour le village était en partie dévasté. Mon arrière-grand-mère mourut aux "Grand Chézeaux" peu de temps après son arrivée, mes autres ancêtres revinrent au village.

La famille Peirotes et la douane en Alsace

Après sa blessure au siège de Kehl le 6 décembre 1796 , Barthélémy PEYROTTES se marie en décembre 1797 puis quitte l’armée en le 15 juin 1798. Il lui est attribué une pension calculée du 4 mars 1792 au 26 Prairial an VI et qui se monte à 282.62 F à régler à partir du 1er Brumaire an VIII (Cf. la copie du calcul de ses droits à pension). Toutefois celle-ci est insuffisante pour nourrir sa famille , surtout les nombreux enfants qu’il aura entre Marie Eve Studer et Marie Madeleine.

Comme beaucoup de soldats à la retraite profitant de leur expérience militaire et bien appréciés compte tenu de leur esprit de discipline et de loyauté , il arrive à se faire affecter dans le service des douanes.

Il ouvre ainsi la voix à beaucoup de ses descendants qui choisiront également le métier de douanier .

De ce fait on peut dire qu’après plusieurs siècles dans l’activité textile, en particulier le drap, le 19ème siècle est pour les Peyrottes le siècle de la douane !

On peut citer en particulier :

Michel PEYROT, né le 27 octobre 1800, fils de Barthélémy et de Marie-Madeleine STUDER que l’on retrouve Brigadier des Douanes à Lauterbourg de 1829 à 1843. Puis Receveur des douanes à Pfetterhouse (Haut-Rhin) en 1852 et Buraliste au moment de son décès en 1871 à Guevenheim (Haut-Rhin).

Charles PEYROT, né le 20 juin 1840 fils du précédant Michel. On trouve les renseignements suivants sur lui ,provenant d'une fiche (un peu abimée) conservée au Centre de documentation historique des douanes à Bordeaux (matricule 8052) :

Taille: 1.69 m, cheveux noirs, front rond, sourcils noirs, yeux noirs, nez moyen, bouche moyenne, teint brun, sait lire et écrire, parle français et allemand.

Nommé au 1er janvier 1869 comme préposé à la Brigade de Liebsdorf, capitainerie de Ferrette à la Direction de Colmar (traitement de 750 F), au 1 juin 1869 il passe à la Brigade de Buschwiller, capitainerie de Buschwiller au salaire de 800 F toujours à la Direction de Colmar.

Il démissionne le 2 mars 1870 pour prendre du service militaire comme remplaçant. Il revient le 1 juin 1874 à la douane à la Direction de Nancy avec des affectations diverses et des grades divers dont brigadier.

Il part à la retraite le 1 juin 1893.

Jacques PEIROTES, né le 22 août 1811 fils de Barthélémy et de Marie-Eve STUDER est douanier, préposé à la Douane de Niederroedern au moment de son mariage. Il sera ensuite affecté à Mothern.

Martin PEIROTES né le 29 août 1814 dernier fils de Barthélémy et de Marie-Eve STUDER également douanier.

Compte tenu du métier de douanier de tous ces ancêtres, il nous a semblé intéressant d’étudier un peu l’histoire de ce corps qui a pour origine dans l’Ancien régime la Ferme générale.

Celle-ci est réorganisée en 1801 sous le Consulat par Napoléon qui la transforme en un corps militaire, et qui attribue pour la première fois aux douaniers un uniforme qui sera de drap vert.

Sous l'Empire, les douaniers sont utilisés comme une véritable armée en campagne. Ils suivent la Grande Armée dans ses avancées en Europe en installant sans cesse de nouvelles lignes de douanes.

En particulier lors du blocus continental par le traité de Berlin de 1806, ils luttent conjointement avec les militaires contre la contrebande des marchandises anglaises. En fait ils se comportent comme d'excellents soldats, la plupart d'entre eux étant d'ailleurs d'anciens militaires à qui l'on réserve une grande partie des emplois.

Par ailleurs ils participent avec honneur et bravoure aux combats avec l’armée en y étant intégrés sous forme d’unités avec musiques et emblèmes. Ils s’illustrent entre autre dans les états allemands en étant organisés pour la première fois en 1813 en un régiment, le 2ème Régiment des douanes impériales, comprenant infanterie, cavalerie et artillerie. Ils se battent encore avec la plus grande abnégation et la plus grande bravoure lors de la retraite de Russie.

Après le rétablissement de la Monarchie, les brigades armées des douanes sont intégrées dans le dispositif de la défense nationale. Sous la Monarchie de juillet, les ordonnances des 31 mai 1831 et 9 septembre 1832 créent le corps militaire des douanes, organisé en bataillons.

Des douaniers participeront ainsi aux combats lors de la conquête de l'Algérie et de la guerre de 1870.

Ils ne bénéficieront toutefois jamais du statut militaire stricto sensu, étant quand même officiellement des fonctionnaires civils . En 1880 leur premier drapeau leur sera remis par le président Jules Grévy pour l’ensemble du corps.

La douane du XIXème siècle, est organisée, comme du temps de la Ferme générale, en deux services : les bureaux (service sédentaire) et les brigades (service actif). Il semble que les Peirotes aient œuvré essentiellement dans les brigades.

Les agents des bureaux sont évidemment moins nombreux et le régime de travail est moins contraignant et plus rémunérateur que dans les brigades. De plus ces agents ont plus de possibilités de grimper dans la hiérarchie que les « opérationnels » des brigades.

Les agents des brigades, de loin les plus nombreux, sont organisés militairement. Armés, souvent casernés, ils portent l'uniforme. La discipline, très stricte, régit même certains actes de leur vie privée : mariage, déplacements, etc... Leurs conditions de travail sont dures et leur rétribution assez faible. Comme c’est le cas avec la famille Peirotes, les brigades comptent dans leurs rangs beaucoup d'anciens militaires et de fils de douaniers

L'uniforme des douanes de couleur verte est une création du Consulat. Sous la Restauration l'uniforme devient l'apanage du seul service des brigades, l'évolution de cette tenue suivra alors celle des uniformes des armées de terre et de mer.

A partir de 1835, le pantalon est bleu-céleste ; la bande garance (plante herbacée utilisée pour colorer en rouge) n'y apparaît qu'en 1853.

Le vert - couleur originelle dominante de l'uniforme - disparaît de la tenue des douaniers en 1904 quand la vareuse devient bleu-marine.

L'œil sur un soleil, l'aigle, les fleurs de lis, le coq gaulois notamment se succèderont sur les plaques de shakos des douaniers. Depuis 1875 l'insigne distinctif des unités douanières est la grenade incluse dans un cor : il combine le cor des chasseurs à pied et la grenade des troupes d'élite.

Depuis la revue du 11 juillet 1880 à Longchamp, les bataillons douaniers possèdent leur drapeau qui a participé au défilé de la Victoire le 14 juillet 1919.

ANNEXE : Déclarations obligatoires des fonctionnaires dans la France de Vichy